Wir schaffen Bewegung

Mobilitätsprojekte in Richtung Zukunft

Ein bequemer und barrierefreier Zugang zu Bus und Bahn, kurze Fußwege, genügend Parkplätze, Kurzparkplätze, überdachte Fahrradstellplätze, Buswendeplätze. Dies sind die baulichen Voraussetzungen dafür, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiv zu gestalten und um den Fahrgästen das Umsteigen auf Bus und Bahn zu erleichtern.

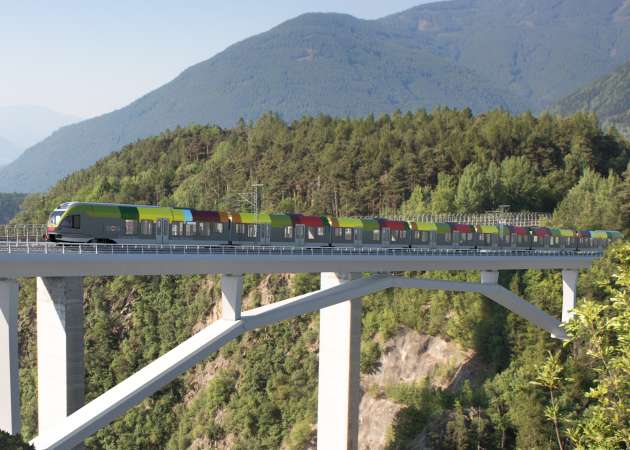

Elektrifizierung Vinschger Bahnlinie

Die Elektrifizierung und der damit verbundene Einsatz von 6-teiligen elektrischen FLIRT-Zügen bringt nicht nur eine deutliche Erhöhung der Fahrgastkapazität und damit mehr Sitzplätze und Komfort für die Fargäste mit sich, sondern auch die Umsetzung des Halbstundentaktes im Vinschgau sowie den Einsatz von landesweit einheitlichem Rollmaterial auf allen Linien. Auch aus Umweltgründen und im Sinne des Abbaus der CO2-Belastung ist das Umrüsten auf elektrisch betriebene Züge zu befürworten.

Vorteile der Elektrifizierung:

- Doppelte Kapazität und damit mehr Sitzplätze für die Fahrgäste

- Halbstundentakt

- Möglichkeit der Durchbindung der Züge bis Bozen (kein Umstieg in Meran erforderlich)

- Umweltfreundlich (kein CO2)

- Einheitliches Rollmaterial auf allen Bahnlinien

Bereits umgesetzt:

- Verlängerung aller Bahnsteige auf 125 m

- Bau von Fußgängerunterführungen (Laas, Spondinig, Marling, Staben)

- Begradigung einer Teilstrecke bei Laas im Sommer 2019

- Bau einer Remise am Bahnhof Mals (125 Meter lang, bietet Platz für sechs 106 Meter lange Züge)

- Bau eines Umspannwerkes

- Ankauf neuer Züge (3-System-Züge: für 3 kV CC, 15 kV CA, 25 kV CA (Eisenbahnnetz RFI/Italien, ÖBB/Österrreich, neue Vinschger Bahn, BBT)

Erforderliche Arbeiten:

- Errichtung von 1.500 Masten für Oberleitung; derzeit laufen die Genehmigungsverfahren in den Gemeinden

- Absenkung der Gleise in den Tunnels

Neue europäische Standards: 25 kV 50 Hz Wechselstrom und europäisches und Zugsicherungssystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) / ETCS Level 2 High Density sowie Daten- und Kommunikationssystem GSM-Railways (GSM-R)

Nicht endgültige Fassung der Zulassungsbedingungen: Requisiti del materiale rotabile per l'ammissione tecnica e Criteri per la circolabilità sulla linea Merano-Malles.

Die Riggertalschleife

Mit der Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen RFI, BBT SE und sta am 23. Dezember 2015 wurde die sta mit der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Riggertalschleife beauftragt. Mit eingeplant werden auch neue Zughaltestellen in Vahrn und möglichst auch in Schabs. Auch am Bahnhof Brixen sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten und entsprechende Anpassungen des Gleisplans erforderlich. Am 20. Dezember 2016 hat die Südtiroler Landesregierung die technischen Eigenschaften für beide Projekte genehmigt als Grundlage für die konkreten weiteren Planungsarbeiten. Im operativen Plan für den Fonds für Entwicklung und Kohäsion hatte der Interministerielle Ausschuss für Wirtschaftsplanung CIPE am 1. Dezember in Rom 49 Millionen Euro für die Riggertalschleife vorgesehen.

2018 haben wir das Vorprojekt an den italienischen Schienennetzbetreiber RFI übergeben, der das endgültige Projekt mit seiner Tochtergesellschaft Italfer ausarbeitet. Das Land Südtirol bleibt über eine Konvention beteiligt.

Das Riggertal-Projekt haben wir im Video anschaulich erklärt:

EFRE-Projekte 2021-2027

Das Projekt sieht die Neuerrichtung der derzeit stillgelegten Seilbahn Bozen-Jenesien auf der nahezu gleichen Trasse vor. Die neue Seilbahn soll alle Fahrgäste ansprechen und eine nachhaltige Mobilität fördern. Es entsteht eine moderne Seilbahnanlage, die ins südtirolmobil-Verkehrsnetz integriert ist, eine gesteigerte Kapazität aufweist und einen fahrgastfreundlichen Takt vorsieht.

EVER-Bike Radabstellplätze

Im Rahmen des EVER-Bike-Projektes werden an 10 intermodalen Knotenpunkten im ganzen Land 1.165 neue und sichere Radabstellplätze errichtet bzw. bestehende Radabstellanlagen erneuert. Es werden frei zugängliche und abschließbare Radabstellplätze angeboten, wobei die abschließbaren Radlboxen als Einzelboxen bzw. als Sammelboxen zur Verfügung stehen. Die Radlboxen können über die südtirolmobil-App gebucht werden.

VIVO: Virtual Intelligent Video Observation

Im Rahmen des VIVO-Projektes werden 55 Südtiroler Zugbahnhöfe mit einem modernen und zentralisierten Videoüberwachungssystem ausgestattet. Damit soll die Sicherheit der Fahrgäste und der Infrastruktur selbst erhöht werden. Überwacht werden verschiedene Bereiche (Zugänge, Bahnsteige, Wartesäle, Fahrradabstellplätze bzw. Radlboxen, Parkplätze). In der ersten Projektphase werden vorhandene Videoüberwachungssysteme modernisiert und in einem physischen bzw. virtuellen Control Room zentralisiert. In der zweiten Phase werden alle anderen Bahnhöfe sowie weitere öffentliche Mobilitätsinfrastrukturen mit einer Videoüberwachung ausgestattet und in das zentrale System integriert.

APIS: Advanced Passenger Information South Tyrol

Mit dem APIS-Projekt wird die vom Vorgängerprojekt Bingo umgesetzte Standard-Architektur für IT-Systeme im öffentlichen Verkehr auch auf Züge und Busse ausgeweitet. In den bestehenden 25 FLIRT-Nahverkehrszüge wird das Fahrgastinformationssystem nach der Hälfte der erwarteten Lebenszeit auf den neuesten Stand gebracht. Dazu werden im Fahrzeug neue Hardware- und Softwarekomponenten eingebaut, damit die Züge in das südtirolmobil-Fahrgastinformationsnetzwerk integriert werden können. Zudem wird für die mehr als 700 Busse im Südtiroler Nahverkehr ein Infotainment-System installiert, das hauptsächlich der Störungs- und Fahrgastinformation dient.

MMCS: Mobility Management Centre South Tyrol

Das MMCS-Projekt zielt darauf ab, eine integrierte digitale Architektur für alle Verkehrsträger zu implementieren, und zwar so, wie es für die öffentliche Mobilität durch das vorherige Bingo-Projekt EFRE 3036 bereits gemacht wurde. Es werden Voraussetzungen für eine einheitliche Mobilitäts und Verkehrssteuerung auf Landesebene geschaffen, indem ein so genanntes Mobility Management Center eingeführt wird. Dabei handelt es sich um eine physische oder virtuelle Leitstelle, die unter Berücksichtigung definierter Szenarien und unter Verwendung fortschrittlicher technologischer Instrumente zur Überwachung der Verkehrs- und Mobilitätsdienstleistungen in der Lage sein wird, geeignete Präventiv- und Echtzeitmaßnahmen zu ergreifen.

MAGO: Mobility as a Service Goes Online

In Rahmen dieses Projektes werden die Arbeiten des Vorgänger-Projektes Bingo EFRE3036 fortgeführt. Ziel ist es, das Roll-out der Gesamtarchitektur für die IT-Systeme im öffentlichen Verkehr (ÖV) zu vervollständigen und auszuweiten, indem ein intermodaler Router, eine Mobility as-a-Service (MaaS)-Plattform und eine On-Demand-Plattform beschafft werden. Außerdem wird die erfolgreiche App/Webseite südtirolmobil zu einem vollwertigen Fahrbegleiter weiterentwickelt, sodass die genannten Dienste und die Informationen über den motorisierten Individualverkehr aus dem MMCS-Projekt integriert werden. Neben diesen Tätigkeiten wird das bestehende STA-Datawarehouse weiterentwickelt.

Mobility For Future

Wir setzen gemeinsam mit dem Leadpartner Klimabündnis Tirol und dem Projektpartner Regional Management LAG Pustertal das EU-kofinanzierte INTERREG VI-A Italien-Österreich-Projekt "Mobility For Future" um. Im Zuge der zweijährigen Projektlaufzeit sollen vielfältige Angebote für Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen entwickelt werden, um die Themen Verkehr, Klimawandel und Klimawandelanpassung in den Schulalltag zu integrieren.

Verschiedene Workshops vermitteln ein Verständnis und Bewusstsein für den Klimawandel, stellen Werkzeuge zur Anpassung an diesen bereit und setzen Anreize für Verhaltensänderungen. Durch den lösungsorientieren Charakter wird die Resilienz in Bezug auf Umweltveränderungen bei Kindern und Jugendlichen gestärkt.

Lärmschutzwände

Klausen und Gossensaß. 2019 wurden die Arbeiten zur Errichtung von Lärmschutzwänden für Klausen und Gossensaß übergeben. Dabei sind die Lärmschutzwände in Klausen 540 Meter lang, während sie in Gossensaß 870 Meter messen. Die Lärmschutzwände sind so konzipiert, dass die Mindestanforderung des Landes Südtirol von fünf Dezibel eingehalten wird. Anfang 2021 wurden die Arbeiten endgültig abgeschlossen.

Maibad/Sterzing. Längs der Eisenbahntrasse im Bereich Maibad/Sterzing wurden unter unserer Leitung Lärmschutzwände errichtet mit dem Ziel, die Lebensqualität der Anrainer in unmittelbarer Näher zur Bahntrasse nachhaltig zu verbessern. Nach langen Verhandlungen mit der Eisenbahngesellschaft RFI konnten das Umwelt- und das Mobilitätsressort des Landes erreichen, dass dieses Teilstück der noch ausständigen Lärmschutzwände während der auf österreichischer Seite erfolgten sechswöchigen Sperre der Brennerlinie im Sommer 2012 realisiert und die notwendige Finanzierung vorgezogen werden konnte. Die Schutzwände sind 650 Meter land und drei Meter hoch und sind aus Schall absorbierendem Beton gefertigt. Das Gelände war schwer zugänglich, sodass die Wände direkt vom Gleis aus montiert werden mussten.

Innichen: Neuer Bahnhof und Mobilitätszentrum

Mobilitätszentrum Bruneck (abgeschlossenes Projekt)

Neustrukturierung Bahnhofsareal angrenzend an das Bahnhofsgebäude

Das Areal hat eine Gesamtfläche von 20.000 m².

Gebaut wurden:

- eine zentrale Bus-Insel mit Haltebuchten für bis zu 10 Busse

- direkter Zugang zu den Gleisen (dadurch sehr kurzer Fußweg beim Umsteigen Bus/Bahn)

- weitere Parkplätze für Linienbusse

- ca. 230 Pkw-Parkplätze, darunter eigene Parkplätze für Elektrofahrzeuge, für Carsharing, für Menschen mit Beeinträchtigung, für Kiss&Ride (Kurzparkplätze), Taxistellplätze

- 300 überdachte Fahrradstellplätze

- Fahrradverleih

Im September 2020 wurde mit den Bauarbeiten begonnen. Am 16. Juni 2022 wurde das Mobilitätszentrum feierlich in Betrieb genommen.

Neugestaltung der Zufahrtswege

Ursprünglich erfolgte die Zufahrt zum Bahnhof Bruneck über die Marconistraße. Mit der Neugestaltung des gesamten Bahnhofareals wird die Marconistraße nun entlastet und dient den Linienbussen als Zufahrt. Pkw erreichen nun den neuen Parkplatz durch einen Tunnel, ausgehend vom Stegener Marktplatz.

Am Mobilitätszentrum Bruneck stehen insgesamt 300 überdachte Fahrradabstellplätze bereit.

Finanziert wurde das Mobilitätszentrum Bruneck mit Unterstützung des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung EFRE.

Bahnhofsgebäude: Sanierung und Umbau des gesamten Innenteils

Ursprünglich war es geplant, die Sanierung des Bahnhofsgebäudes gleichzeitig mit dem restlichen Projekt des Mobilitätszentrums umzusetzen. So sollte die äußere, denkmalgeschützte Struktur aufrecht bleiben und wird saniert werden, innen entstehen eine großzügige Eingangshalle, Fahrkartenschalter, Infopoint, Bar, WC, während im Obergeschoss Büros eingeplant sind.

Mobilitätszentrum Brixen (abgeschlossenes Bauprojekt)

Zur Verfügung standen fast 20.000 m² Fläche, die mit 200 Pkw-Parkplätzen, rund 1.000 (teilweise überdachten) Fahrradstellplätzen, Buswendeplatz usw. zu einem modernen Mobilitätszentrum ausgebaut wurden.

Die Bauarbeiten sind im März 2021 losgegangen. Am 28. Mai 2022 wurde das neue Mobilitätszentrum Brixen feierlich in Betrieb genommen.

Finanziert wurde das Mobilitätszentrum Brixen mit Unterstützung des Europäischen Fonds für die regionale Entwicklung EFRE.

Im Video gibt es Informationen zum Projekt:

Remise Innichen (abgeschlossenes Projekt)

Wir haben die Bauarbeiten am Bahnhof Innichen ausgeführt, wobei die Arbeiten an die Firmen Wolf System und Mader übergeben wurden. Die Kosten beliefen sich auf insgesamt rund 1,5 Millionen Euro.

Bahnhofsvorplatz Klobenstein (abgeschlossenes Projekt)

Insgesamt stehen auf dem neugestalteten Bahnhofsvorplatz 12 Kurzzeitparkplätze für Pkw, ein Stellplatz für Menschen mit Behinderung und zwei Motorradparkplätze zur Verfügung. Für Fahrräder stehen 10 Abstellplätze bereit, zusätzlich werden zwei Lademöglichkeiten für E-Bikes errichtet.

Das Projekt der Bozner Tram

Die Tram ist als schnelles, bequemes und effizientes Verkehrsmittel Basis für eine künftige Gestaltung der Bozner Mobilität. Mit der Realisierung der Tram sollte gleichzeitig eine Aufwertung des städtischen Raumes einhergehen.

Das Projekt

Das Projekt der Bozner Tram, das der Öffentlichkeit im November 2019 vorgestellt wurde, sieht den Bau einer zweigleisigen Tramlinie mit Zweirichtungsfahrzeugen in der Südtiroler Landeshauptstadt vor, wobei die Tram den Bozner Bahnhof mit dem Krankenhaus bzw. Sigmundskron verbinden soll.

Die geplante Strecke ist 7,2 Kilometer lang, insgesamt sind 17 Haltestellen entlang von zwei Linien vorgesehen. Die Fahrt vom Bahnhof bis zum Krankenhaus dauert laut Projekt 19 Minuten, während Sigmundskron nach 21 Minuten erreicht wird. Zwischen dem Bahnhof und dem Krankenhaus ist zu Spitzenzeiten eine Vertaktung im 10-Minuten-Rhythmus vorgesehen, während auf der Linie nach Sigmundskron ein Halbstundentakt geplant ist. Die Tram sollte laut Projekt nach der Fertigstellung einen attraktiven Umstieg zwischen den städtischen und außerstädtischen Verkehrsmitteln (Bahn, Metrobus, Busse) ermöglichen und an das Radwegenetz angeschlossen werden. Vorgesehen sind moderne Gleistechnologien, die für eine geräuscharme und vibrationsfreie Fahrt mit hohem Fahrtkomfort sorgen.

Das Tramprojekt sieht eine Kapazität von bis zu 260 Gästen pro Fahrzeug vor, wobei die Tram dank eines ampelgeregelten Vorzugssystems Vorfahrt vor anderen Verkehrsmitteln hat. Angetrieben werden soll die Tram zu 100 % elektrisch, wobei die Fahrzeuge im historischen Stadtzentrum auf einer rund 1,3 km langen Strecke batteriebetrieben fahren (ohne Oberleitung). Für Fahrgäste mit eingeschränkter Mobilität soll die Tram barrierefrei nutzbar sein.

Ende November 2019 hat sich die Bozner Bevölkerung im Rahmen einer beratenden Bürgerbefragung mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Projekt der Bozner Tram nicht zu realisieren. Wir haben daraufhin das Projekt fertiggestellt und an die Auftraggeber Land und Gemeinde Bozen überreicht.

Das Vorprojekt

Allgemeiner Teil

Studien Vorerhebungen

Voruntersuchungen Umweltprüfung

Bauarbeiten

Remise

Signaltechnik, Ampelschaltung

Baustelleneinrichtung

Unterdienste

Sicherheit

Zeitplan

Vorabzug Teilungsplan

Technische wirtschaftliche Dokumentation

Inhaltsverzeichnis

Downloads

Flyer

Präsentation

Streckenverlauf

Busbahnhof Bozen (abgeschlossenes Projekt)

Am neuen Busbahnhof halten ausschließlich Überlandbusse. Ausnahmen sind die Linien 201 (Bozen-Meran) und 131 (Überetsch Express), die aufgrund der 18 m langen Gelenkbusse aus Platzgründen auf der separaten Haltestelle nahe der Rittner Seilbahn halten.

Der überdachte Bahnsteig des neuen Busbahnhofs ist 75 Meter lang, der Haltebereich ist in vier Zonen gegliedert: Nord 1 / Nord 2 sowie Süd 1 / Süd 2. Jeder Zone sind die entsprechenden Buslinien zugeordnet. Information, Auskunft, Schalterdienst, Fahrkartenautomaten und den gesamten Service rund um die öffentliche Mobilität gibt es im grünen Infopoint.

Größte Herausforderung bei der Planung des neuen Busbahnhofs waren zum einen das sehr knappe Platzangebot und andererseits das generell sehr hohe Verkehrsaufkommen rund um den Zug- und Busbahnhof. Es galt, die Bushaltestellen der städtischen und der Überlandbusse so zu verteilen, dass ein flüssiger Verkehr für die Fahrgäste ein sicheres Ein- und Aussteigen gewährleistet sind.

Jährliche Entwertungen Überlandbusse:

- am Bozner Busbahnhof 1,6 Mio.

- in der gesamten Tarifzone Bozen: 2,3 Mio.

Jährliche Entwertungen Stadtbusse (SASA)

- in der gesamten Tarifzone Bozen: 11,2 Mio. (Jahr 2017)

Verdiplatz Bozen: Fahrradverleihstation (abgeschlossenes Projekt)

Seit Sommer 2023 können auch in Bozen bequem Räder ausgeliehen und dort bzw. an einer anderen Verleihstation des landesweiten Radverleihnetzes wieder zurückgegeben werden. Auch gibt es nun eine Fahrradwerkstatt und eine Self-Service-Station zur kostenlosen Nutzung einer Luftpumpe und einfachen Werkzeuges. Den Kundinnen und Kunden steht zudem eine Verkaufsstelle für die bikemobil Card zur Verfügung.

Bahnhofsareale und Parkplätze (abgeschlossene Projekte)

Wir waren und sind bei der Gestaltung vieler Verkehrsknotenpunkte als Partner der öffentlichen Körperschaften, der Betreibergesellschaften und als Auftraggeber für Planer und Baufirmen federführend mit dabei.

LinkingAlps (abgeschlossenes Projekt)

Wie kann die grenzüberschreitende Reiseinformation im Alpenraum verbessert werden? Das Projekt LinkingAlps will diese Frage beantworten.

Grenzüberschreitende Reisen stehen oft vor dem Problem, dass die Reiseinformationen für die gesamte Strecke nicht auf einen Blick sichtbar sind. In den meisten Fällen müssen die Reisenden zwischen den Informationssystemen der verschiedenen Anbieter, Regionen oder Länder wechseln, um ihre gesamte Reise zu planen. Das Projekt LinkingAlps befasst sich mit diesem Problem im Alpenraum. Ziel ist es, einen standardisierten Austausch von Reiseinformationen zwischen den einzelnen Anbietern zu schaffen. Auf diese Weise können Informationen zwischen den einzelnen Informationssystemen ausgetauscht und zu einer durchgängigen Reisekette zusammengestellt werden. Die Reisenden können so die gesamte Reise vom Start bis zum Ziel auf einem einzigen Dienst einsehen.

Das kürzlich abgeschlossene Projekt LinkingDanube hat die Machbarkeit eines einheitlichen Informationsaustausches in Form des im Projekt entwickelten Open Journey Planners (OJP) bewiesen. Nun wird LinkingAlps das OJP auf die nächste Ebene bringen, indem es einen operationellen Dienst im Alpenraum anbietet. Die Alpen sind eines der beliebtesten Urlaubsziele in Europa und haben daher ein hohes Reisevolumen. Wichtige Alpentransitrouten führen durch mehrere Länder und Regionen, wie z.B. die Brennerroute. Aus diesem Grund besteht ein Bedarf an nahtlosen und qualitativ hochwertigen Reiseinformationen für Reisende.

Mit Partnern aus Österreich, Deutschland, Italien, Slowenien, der Schweiz und Frankreich zielt das dreijährige Projekt darauf ab, einen standardisierten Austauschdienst für Reiseinformationen zu etablieren, so dass die Informationen in einem Service integriert werden können, der nahtlose Reiseinformationen über Betreiber und Grenzen hinweg bietet.

Das Hauptziel

Das Hauptziel von LinkingAlps ist es, die Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr auf Co2- arme Mobilitätsoptionen wie den öffentlichen Verkehr, die Bahn und alternative Verkehrsträger, wie Bedarfsverkehre, zu fördern. Durch den Einsatz innovativer Instrumente und transnational ausgerichteter Strategien zur Verknüpfung von Anbietern der Reiseinformation werden die Optionen für eine Co2- arme Mobilität durch das Angebot nahtloser Mobilitätsketten für den Fahrgast erweitert. Reiseinformationen über Grenzen, Betreiber und Verkehrsträger hinweg werden innerhalb der Projektpartner gemeinsam genutzt, um die beste Option für den Endnutzer zu bieten. Der Ansatz umfasst Pilotaktivitäten und Tests für dezentrale, transnationale Fahrplanauskünfte und Routing-services.

Die Herangehensweise

LinkingAlps wird ein dezentrales Netzwerk von Reiseinformationsdiensten aufbauen. Dieses Netzwerk wird durch die Verknüpfung bestehender regionaler oder nationaler Reiseauskunftsdienste durch einen standardisierten Austauschdienst geschaffen. Dieser Austauschdienst wird auf dem Konzept der offenen Reiseplanung (Open Journey Planning - OJP) basieren, das mit den Bestimmungen der delegierten Verordnung 2017/1926 über die Bereitstellung EU-weiter multimodaler Reiseinformationsdienste in Einklang steht und die europäische IVS-Richtlinie 2010(40) ergänzt. Durch den Austausch von Reiseinformationen und die Bereitstellung qualitativ hochwertiger Daten in den jeweiligen Reiseinformations-systemen wird LinkingAlps den Zugang zu Co2-armen Mobilitätsoptionen erleichtern und nahtlose, grenzüberschreitende Informationen über Endnutzerdienste für Touristen und Bürger bereitstellen, so dass diese ihr Mobilitätsverhalten leichter ändern können. Die Reisenden werden bei ihrem gewohnten Dienstleister auch außerhalb ihrer Region auf Reise- und Mobilitätsinformationen zugreifen können, ihre Reisen von Tür zu Tür planen können und aktuelle Informationen (in Echtzeit) erhalten, da die Daten von den bestehenden, dezentral miteinander verbundenen Dienstleistern in den Regionen bereitgestellt werden.

Neben einer technischen Architektur wird ein tragfähiges Betreibermodell erarbeitet, das den Betrieb des Netzes auch nach Projektende gewährleistet. In dem Projekt wird daher ein gemeinsamer, transnationaler, organisatorischer und operativer Rahmen entwickeln, um einen dauerhaften Betrieb zu ermöglichen.

Mit dieser Strategie und einem Handbuch zur Entscheidungsunterstützung (decision-support handbook) werden wir öffentliche Entscheidungsträger (innerhalb und außerhalb des Projekts) unterstützen, die Ergebnisse aufzugreifen und Teil eines dezentralisierten, verteilten Systems von Reise- und Mobilitätsinformation zu werden, um den Zugang zu einem nachhaltigeren Personenverkehr zu fördern.

Die Partner

Das Projekt bringt 14 Partner aus sechs Alpenraumländern zusammen, die sich der gemeinsamen Herausforderung stellen. Im Rahmen von LinkingAlps haben sich die Anbieter von Reiseinformationsdiensten verpflichtet, ihre Daten über einen API (Application Programming Interface)-Dienst zugänglich zu machen, so dass die Endbenutzerdienste für die grenzüberschreitende Routenplanung aufgebaut werden können.

Folgende Partner arbeiten im Rahmen der LinkingAlps Projekte zusammen:

- AustriaTech – Gesellschaft des Bundes für technologiepolitische Maßnahmen (ATE)

- STA – Südtiroler Transportstrukturen AG

- LINKS Foundation- Leading Innovation & Knowledge for Society

- Universität Maribor (UM-FGPA)

- Verkehrsauskunft Österreich (VAO)

- Regional Agency for Innovation and Purchasing Ltd (ARIA)

- Beratungsgesellschaft für Leit-, Informations- und Computertechnik GmbH (BLIC)

- Verkehrsverbund Tirol GesmbH (VTG)

- Centre For Studies and Expertise on Risks, Environment, Mobility, and Urban and Country planning (Cerema)

- Metropolitan City of Turin (CMTo)

- Regional Development Agency of the Ljubljana Urban Region (RRA LUR)

- Schweizerische Bundesbahnen (SBB)

- Bundesamt für Verkehr (FoT)

- Amt für Energie und Verkehr Graubünden (AEV)

Das Projekt begann am 1. Oktober 2019 und läuft bis zum 30. Juni 2022. LinkingAlps wird vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung über das Programm Interreg Alpine Space kofinanziert.

Weitere Informationen: https://www.alpine-space.eu/projects/linkingalps

LinkingAlps Newsletter

Noch mehr Interesse am LinkingAlps-Projekt? Mehr Infos können in der Newsletter vom Dezember 2021 nachgelesen werden.

EFRE 2014-2020 (abgeschlossene Projekte)

Ziel bei beiden Projekten war es, die Umsteigemöglichkeiten auf öffentliche Verkehrsmittel zu optimieren, die Verkehrssituation am Bahnhofsareal zu entflechten, die Zugänge barrierefrei zu gestalten und die Attraktivität der öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern.

Errichtet wurden jeweils mehr Parkplätze mit verkehrsfreiem Zugang zu den Bahnsteigen, barrierefreie Parkplätze, überdachte Fahrradstellplätze, Parkplätze für Carsharing; die Bushaltestellen wurden neu strukturiert.

EFRE stellt dafür Beiträge in Höhe von 7.080.400 Euro (Mobilitätszentrum Brixen) und 3.976.400 Euro (Mobilitätszentrum Bruneck) zur Verfügung.

BINGO: Neue IT-Architektur für Daten- und Informationssysteme im öffentlichen Nahverkehr

Mit Landesgesetz Nr. 15 / 2015 wurde die Zuständigkeit für die Informationssysteme im öffentlichen Verkehr an die STA übertragen. Ziele sind nun die Schaffung einer einheitlichen IT-Architektur, der Einsatz moderner europäischer Standards und Schnittstellen für den Datenaustausch, die Migration bestehender Systeme, die Einführung einer verbesserten Fahrgastinformation durch Vernetzung und Echtzeitinformationen, die Verwirklichung neuer Technologien im Tarifsystem, die Vernetzung mit anderen Regionen.

Mit dem Projekt BINGO wird es möglich, vorhandene Systeme weiter zu entwickeln und neue modulare Komponenten einzuführen, die eine bessere Verwaltung des Gesamtsystems und eine benutzerfreundliche Gestaltung der Informationsdienste ermöglichen.

Die zu verwirklichende Architektur wird nicht nur die Daten der Busse, sondern auch jene der Eisenbahn und der Seilbahnen integrieren und damit der zentrale Aggregations- und Distributionspunkt für alle Plan- und Echtzeitdaten im öffentlichen Nahverkehr werden. Dabei wird ein Open-data-Ansatz angestrebt, damit künftig auch Dritte Zusatzdienste zum Nutzen des Endkunden entwickeln können.

Für das Projekt BINGO stellt EFRE einen Beitrag von 4.100.000 Euro zur Verfügung.